En expliquant les fondements idéologiques des réserves, et en revenant sur ce qui s’est passé pour la création des réserves terrestres, Alain Le Sann permet de mieux comprendre les processus mis en œuvre pour les réserves marines.

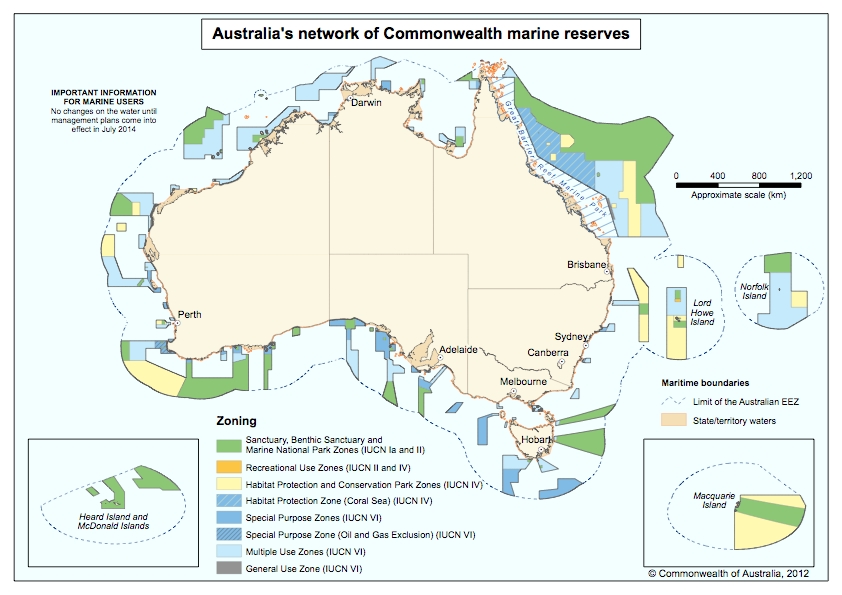

L’Australie vient de créer le plus grand réseau de réserves au monde, (2,3 millions de km2)

« Depuis une vingtaine d’années (Sommet de la Terre de Rio en 1992), de nombreux biologistes et ONGE, avec le soutien de fondations, d’organisations internationales, d’agences publiques, de dons privés mais aussi de plus en plus de sociétés multinationales, imposent l’idée que l’un des meilleurs moyens de préserver la biodiversité marine et les ressources de pêche est de multiplier les réserves intégrales et les Aires marines Protégées (AMP). Après avoir imposé ce modèle à terre en réclamant sans cesse une extension des réserves terrestres (objectif 17% adopté, avec un objectif de 25% plus tard), les ONGE ont obtenu à Johannesburg en 2002 l’établissement d’AMP sur 20% des océans, dont la moitié en réserves intégrales. En réalité, pour beaucoup, ce n’est qu’une étape, et Greenpeace revendique déjà des réserves sur 40% des océans. Pour le grand public, sensibilisé par des discours et des films catastrophistes ou d’autres exaltant la beauté des réserves marines (Planète Océan de Yann Arthus Bertrand), cette demande est simple et évidente. Pourtant, les réserves intégrales en particulier, soulèvent d’énormes questions et problèmes. Elles ne permettent pas toujours de résoudre les problèmes d’érosion de la biodiversité et elles posent de sérieux problèmes d’exclusion bien analysés et documentés à terre et déjà sensibles en mer.

Il ne s’agit pas pour autant de diaboliser l’action et encore moins les objectifs des ONGE. Parmi celles qui sont engagées sur le terrain de la conservation par les réserves, il y a des pratiques très diverses ; certaines sont parfois très respectueuses des droits humains dans leur action et pas seulement dans leurs déclarations. Au sein même d’une ONGE qui se contente d’afficher ses objectifs environnementaux sans se préoccuper des impacts sociaux de ses programmes, les professionnels engagés sur le terrain peuvent avoir de bonnes relations avec les populations concernées. Il ne s’agit donc pas de condamner par principe les réserves intégrales, ni les objectifs respectables des ONGE, mais de montrer qu’au sein même du mouvement conservationniste, beaucoup de scientifiques, d’écologistes s’interrogent sur les méthodes, les résultats et les conséquences sociales parfois dramatiques de mise en réserve de territoires terrestres et marins.

Cependant les dirigeants des ONGE et des fondations qui les soutiennent ont plutôt tendance à ne pas divulguer le contenu des débats internes qui pourrait ternir leur image de « sauveurs de la planète »[1]. Malgré la capacité de grosses ONGE à monopoliser les médias, il existe un vrai débat sur la pertinence de leurs méthodes et de leurs objectifs, et sur leur compatibilité avec les droits humains.

Les fondements idéologiques

La promotion des réserves intégrales pour protéger la biodiversité est fondée sur deux concepts élaborés aux états-Unis, la « Wilderness ‘ et la « Tragédie des communs ‘ :

– La «Tragédie des communs ‘ a été théorisée dans un article célèbre de Garrett Hardin « The Tragedy of the Commons ‘, en 1968[2], toujours cité, mais rarement dans son intégralité, car on y trouve des passages étonnants, sinon choquants : « Si nous aimons la vérité, nous devons ouvertement rejeter la validité de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, même si elle est promue par les Nations Unies ‘. Dix ans plus tard, dans un ouvrage peu connu, Garrett Hardin va encore plus loin dans son refus de reconnaître les droits humains, parce que selon lui, ils sont en contradiction avec l’impératif de préservation des ressources de la planète. « La justice distributive est un luxe qu’on ne peut se permettre dans un pays où la population engloutit ses ressources ‘ ; « Comment pouvons-nous aider un pays étranger à échapper à la surpopulation ? C’est clair, le pire, c’est de lui envoyer de la nourriture Des bombes atomiques seraient préférables. Pendant un certain temps, la souffrance serait terrible, mais elle disparaîtrait rapidement, ne laissant que quelques survivants qui souffriront ‘[3]. On comprend que les économistes et écologiste libéraux qui se réclament des analyses de Hardin se contentent de quelques références limitées à leur inspirateur, à vrai dire assez inquiétant, même s’il faut faire la part de la provocation dans ses écrits. La référence à la tragédie des communs se fonde sur le mouvement des enclosures au XVIIIème siècle en Grande-Bretagne qui déposséda des milliers de paysans de leurs droits collectifs sur les terres et les ressources communes, au bénéfice des grands propriétaires terriens et des industriels. Aujourd’hui, on assiste à un processus du même genre, en mer et dans les zones côtières[4]. Parmi les bénéficiaires figurent de puissantes sociétés intéressées par les ressources minérales et vivantes, mais aussi les ONGE promotrices et parfois gestionnaires des réserves, souvent en lien avec des intérêts touristiques, et avec le financement de multinationales. Ce sont ces ONGE qui façonnent l’opinion publique pour faire accepter le mouvement de privatisation des océans. Elles justifient la dépossession des communautés côtières de leurs droits par la dégradation de la biodiversité et la nécessité de faire intervenir des acteurs extérieurs compétents pour sauver les océans, selon l’approche défendue par G. Hardin. Pour eux, les pêcheurs ne disposent pas de droits sur des ressources communes car ces biens communs sont surtout des biens publics et l’Etat propriétaire, au nom de la collectivité nationale, ne peut attribuer que des privilèges, des autorisations, sous conditions financières et/ou écologiques. La référence à la biodiversité comme patrimoine commun de l’humanité se retourne contre ceux qui ont disposé pendant des siècles de ressources communes sous leur contrôle, mais sans droits de propriété reconnus. Selon Hardin, il est impossible de confier la gestion et la protection des espaces à leurs habitants. Il faut même les exclure si les ONGE le jugent nécessaire, sur la base d’avis considérés comme scientifiques. Bien sà’r, ces avis sont toujours ceux de biologistes et jamais d’anthropologues ou de géographes.

– La Wilderness, comme fondement imaginaire des modèles de conservation, est née aux Etats-Unis à la fin du XIXème siècle, avec la création du parc de Yosémite en Californie. Ce parc a été créé suite à la diffusion de photographies d’une nature merveilleuse qui ont façonné l’imaginaire américain. Ces photographes ont appelé cette vision de la nature vierge « Wilderness ‘, c’est-à -dire un lieu qui n’a pas connu l’empreinte de l’homme et représente la nature idéale. En réalité, même aux états-Unis, c’était « un mythe, une fiction qui s’est répandue partout dans le monde et, pendant un siècle ou plus, a déterminé le programme de conservation de l’Humanité ‘[5]. Ces aventuriers photographes ont en effet systématiquement évacué tout signe de présence humaine sur leurs clichés, alors que les Indiens occupaient la Vallée de Yosémite depuis des millénaires.

Le résultat concret fut l’expulsion des Indiens de leur territoire ancestral et il en fut de même pour les autres parcs, parfois avec une extrême violence. Le processus de création des parcs s’inscrit dans la stratégie coloniale d’expropriation des indigènes et de négation de leurs droits. Ce n’est pas non plus un hasard si l’Afrique du Sud de l’apartheid est l’un des pays où les parcs naturels privés et publics sont les plus importants. L’un des fondateurs du WWF en Afrique du Sud était l’un des plus farouches partisans de l’apartheid. A l’opposé, les anthropologues qui ont vécu avec les peuples indigènes ont mis l’accent sur les rapports étroits qu’ils entretenaient avec la nature. Pour eux, le meilleur moyen de préserver les écosystèmes était de les confier à ceux qui avaient su en vivre pendant des siècles tout en assurant la préservation de la biodiversité.

Pour Mark Dowie, « en glorifiant les merveilleux paysages vierges, qui existent seulement dans l’imagination des Romantiques, les conservationnistes occidentaux ont détourné l’attention des lieux où vivent les gens et des choix quotidiens qui détériorent réellement la nature dont ils font partie ‘[6]. S’il y a des divergences entre les divers courants du conservationnisme américain, entre ceux qui défendent la préservation intégrale et ceux qui admettent l’intégration de certains usages dans un projet de conservation, l’idéal de « wilderness ‘ constitue leur imaginaire commun. Pour certains, la nature exclut la présence humaine, pour d’autres l’Homme est partie intégrante de la Nature mais il faut malgré tout préserver ou restaurer des espaces remarquables témoins de cette Wilderness.

Par ailleurs, il ne suffit pas de faire de l’homme un élément des écosystèmes, il faut encore y définir son rang et sa place. Doit-on en faire un être vivant parmi d’autres comme Colline Serreau qui écrit : « L’Homme n’est supérieur à rien ‘ ; « s’autoproclamant la race la plus évoluée, ils devraient avoir l’intelligence de s’interroger sur cette soit disant supériorité ‘[7].

A la notion d’écosystème privilégiée par les biologistes, les géographes préfèrent la notion de milieu : « Le milieu géographique d’un lieu comprend des éléments d’ordre naturel, des artefacts (équipements, réseaux d’infrastructures), des institutions et des cultures, des relations, bref l’ensemble des ‘mémoires’ qu ‘informent’ le système du lieu ‘[8]. Plus récemment, les géographes ont introduit le concept de « géo-système ‘, plus riche et plus complexe que celui d’écosystème pour analyser les relations de l’homme avec son milieu.

Il y a, en Europe, une forte résistance à l’intégration de la « Wilderness ‘ dans l’imaginaire des habitants et dans les références des scientifiques pour la bonne raison que l’espace y est densément peuplé depuis des siècles et que la nature y est totalement anthropisée. Aux états-Unis, la faiblesse du peuplement avant l’arrivée des colons, puis la quasi-élimination des Indiens a pu laisser place à cet élément imaginaire, mais il est le produit d’une colonisation. Il existe cependant un milieu naturel où la Wilderness peut trouver sa place dans l’imaginaire, c’est le monde marin. Par sa nature, c’est un monde qui n’est pas occupé en permanence par les hommes et, comme le souligne avec humour l’ONG Robin des Bois, « L’appropriation en est facile ; il n’y a pas de populations indigènes, seulement des organismes aquatiques peu experts en matière de pétitions et de contentieux juridiques. ‘[9] Les seuls usagers permanents de ces ressources, jusques ces dernières décennies, étaient les pêcheurs. Ces derniers occupent les espaces océaniques à la recherche des poissons depuis des siècles, et pas seulement dans les zones côtières. Les pêcheurs basques ont découvert les richesses de Terre-Neuve avant les explorateurs. D’autres ont sillonné les mers à la recherche des baleines, des thons et autres, bien au-delà des zones côtières. Les océans sont donc les lieux de travail des pêcheurs depuis des temps anciens, et ils peuvent entrainer la modification des écosystèmes marins ou de la nature des fonds sur les plateaux continentaux, jusqu’au risque d’extinction de certaines espèces, parfois, ce que l’on peut leur reprocher. Cependant, cela reste dans une mesure moindre que les transformations réalisées à terre, et il est donc encore possible de rêver à l’existence d’océans vierges de toute intervention humaine.

La « wilderness ‘ façonne l’imaginaire marin avec l’appui des films exaltant la beauté des ressources et des espaces marins. Il est donc possible sur cette base de justifier, plus facilement qu’à terre, l’existence de réserves intégrales, d’autant plus que la place des pêcheurs est de plus en plus marginale dans la société.

Les réserves ont entraîné la dépossession de millions de gens.

Avant d’analyser l’impact social des réserves marines, il est bon de revenir sur ce qui s’est passé à terre durant plus d’un siècle, jusqu’aujourd’hui. A Durban, en 2003, les délégués des indigènes présents au 5ème congrès mondial des parcs naturels déclaraient : « D’abord nous avons été dépossédés au nom des rois et des empereurs, plus tard au nom du développement et maintenant au nom de la conservation ‘[10]. Mark Dowie a réalisé l’une des analyses les plus exhaustives et documentées des relations souvent conflictuelles entre les conservationnistes et les peuples indigènes. Plus de 108 000 réserves ont été créées depuis 1900 à la demande de 5 grosses ONGE conservationnistes : Le WWF, Conservation International, The Nature Conservancy, African Wildlife Foundation, Wildlife Conservation Society. La création de ces réserves s’est accélérée dans les dernières décennies avec la prise de conscience de la dégradation de la biodiversité. La moitié des territoires concernés était occupée par des communautés indigènes. Des millions de personnes ont été déplacées et dépossédées de leurs terres et de leurs droits, souvent par la violence, pour créer des parcs et des réserves.

Le processus a d’abord été mis en œuvre aux états-Unis et le modèle s’est ensuite répandu dans le monde entier, particulièrement en Amérique Latine et en Afrique. Ainsi l’un des peuples qui a le plus souffert est celui des Massaï en Tanzanie et au Kenya. En 2004, lors d’un congrès de l’UICN à Bangkok, l’un de leurs leaders, le Tanzanien Martin Saning’o, déclara : « Dans l’intérêt d’une vogue relativement nouvelle, la biodiversité, plus de cent mille éleveurs Massaï ont été déplacés de leurs terres Nous étions les premiers conservationnistes, maintenant vous avez fait de nous les ennemis de la conservation ‘[11]. En 2004, à nouveau, 200 délégués indigènes ont signé une déclaration précisant que : « la conservation est devenue la première menace pour les territoires indigènes ‘. Il est difficile d’estimer le nombre de personnes déplacées par la création des parcs. L’évaluation la plus faible l’estime à 5 millions de personnes depuis le projet du parc Yosémite, en Californie, en 1864. D’autres l’évaluent à 14 millions de personnes pour l’Afrique seule. Derrière l’apparence des bonnes intentions et des objectifs respectables, il y a donc, dans l’histoire des parcs et des réserves, une face inhumaine et largement méconnue, celle des peuples entiers dépossédés de leurs terres, oubliés de l’histoire.

L’une des raisons de cette méconnaissance est liée aux grandes déclarations des années 1990-2000 qui ont formalisé et promu dans l’enthousiasme les idées de cogestion des réserves et de respect des pratiques indigènes, adaptées à la protection de l’environnement. Ainsi L’UICN et le WWF ont élaboré en 1996 des « Principes et directives pour la gestion des réserves en lien avec les peuples indigènes ‘. Selon eux, il n’y a pas de conflit entre les objectifs des conservationnistes et ceux des indigènes. « Les peuples indigènes devraient être reconnus comme des partenaires égaux dans le développement et la mise en œuvre des stratégies de conservation qui concernent leurs terres, leurs territoires, leurs eaux, leurs mers côtières et autres ressources, et en particulier, dans la création et la gestion des aires protégées‘[12]. En réalité, ces bons principes n’ont pas résisté face à la montée en puissance des organisations des peuples indigènes ; les conflits se sont multipliés sur le terrain et dans les rencontres internationales, entre les mouvements indigènes et les conservationnistes. Selon Mac Chapin : « Les ONG, qui avaient la responsabilité énorme de défendre les écosystèmes naturels de la planète contre les empiètements du monde moderne dans ses manifestations les plus destructrices, ont de plus en plus collaboré – et sont devenues dépendantes » avec plusieurs gouvernements et entreprises, qui sont les acteurs les plus agressifs de ces empiètements‘[13]. Les peuples indigènes n’ont guère apprécié de se trouver face à des ONGE soutenues par les entreprises qui lorgnaient sur leurs terres et leurs ressources. De ce fait, la plupart des ONGE ont, selon Mac Chapin et d’autres analystes, décidé de centrer leurs objectifs sur la seule conservation, fondée scientifiquement suivant leurs critères, refusant de prendre en compte la lutte contre la pauvreté et les intérêts économiques et sociaux qui ne seraient pas de leur ressort. Dans une étude récente du WWF, financée par les fondations Moore, Walton Family (Walmart) et Packard, les auteurs prétendent que les AMP bien conçues, sur des bases scientifiques permettent de lutter contre la pauvreté.[14] Ce n’est pourtant pas le sentiment qu’expriment les représentants des habitants concernés.

L’analyse de ce qui se passe en Tanzanie est significative de cette évolution et de la collusion de plus en plus étroite entre ONGE, gouvernements et intérêts financiers de grosses entreprises, aux dépens des Massaï, de plus en plus marginalisés. En 2009, 200 habitations ont été détruites brutalement, sous le prétexte que leurs habitants menaçaient la biodiversité. 40% des terres du pays sont sous un régime de protection, pour partie dans le cadre théorique d’une cogestion entre villageois et gestionnaires des parcs. Cependant on peut constater que cela reste de plus en plus fréquemment de la rhétorique et que les revenus issus du tourisme, sous ses diverses formes, reviennent en majeure partie, soit au gouvernement, soit aux gestionnaires privés (entreprises ou ONGE) des réserves et parcs. Le même constat est fait à Madagascar où les droits d’entrée sur les concessions touristiques excluent largement les populations locales.[15] Pour Tor Benjaminsen et Ian Bryceson : « Les tentatives initiales pour introduire la cogestion, ou la conservation ‘gagnant-gagnant’, ont agi comme un mécanisme-clé pour initier la dépossession dans les réserves de vie sauvage et des zones côtières, permettant à la conservation de prendre pied dans les villages. Cette pénétration a créé les conditions d’une dépossession qui, par la suite, a pu se développer sur une approche centralisée. Nous avons constaté que la dépossession a été graduelle et morceau par morceau dans certains cas, tandis qu’elle a été violente dans d’autres ‘.[16] Ce processus de marginalisation des habitants est inéluctable si l’on n’y prête pas attention ou si la priorité absolue est donnée à la conservation. Les états ne disposent pas des financements nécessaires à la gestion des réserves. Ils dépendent des fondations qui financent les ONGE et, de plus en plus, des investisseurs privés (dans ou hors des réserves) qui imposent leur volonté et accaparent les ressources des autochtones.

Les éco-conquérants des mers

Le détour par l’analyse des réserves continentales permet de mieux comprendre les enjeux du processus qui s’est mis en place pour la généralisation des réserves marines depuis le Sommet de Johannesburg en 2002 : objectif, 20% d’Aires Marines Protégées dont la moitié en réserves intégrales. La mer est désormais la nouvelle frontière, objet de toutes les convoitises : des conservationnistes aux entreprises multinationales de l’énergie. A la différence des indigènes qui ont obtenu quelques textes pour les protéger, comme la Convention sur les droits des peuples indigènes adoptée par l’OIT en 1989 et, plus récemment, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les pêcheurs ne disposent d’aucune protection juridique face à un droit de l’environnement bien établi et de plus en plus contraignant, au niveau international. Les menaces, réelles, sur la biodiversité servent d’alibi à la mise à l’écart des pêcheurs sur lesquels on fait reposer l’essentiel des responsabilités de la dégradation des écosystèmes. L’urgence est sans cesse mise en avant pour justifier la création des réserves intégrales, la dernière phobie en date est celle d’une mer réduite à une soupe de méduses ; cela existe parfois, mais pour certains scientifiques, cela est dà’ essentiellement à des phénomènes cycliques incontrôlables.

Les ONGE mettent aussi des moyens importants pour persuader l’opinion que les réserves intégrales constituent l’une des solutions les plus efficaces pour restaurer les ressources. Cela peut être vrai, elles sont efficaces pour la biodiversité, mais, pour la pêche, l’effet sur les ressources est loin d’être généralisable. L’effet est plutôt neutre sur les ressources de pêche car la pression sur les autres zones compense la fin de la pêche dans les réserves. Le problème n’est pas simple car, pour certains pêcheurs, la localisation des réserves les empêche de travailler sur des zones qui leur sont vitales, les condamnant soit à la misère soit au braconnage avec tous les risques que cela représente : la prison et parfois la mort (des cas au Sénégal et en Asie). C’est ainsi que les représentants des pêcheurs dans les conférences internationales sur la biodiversité se sont retrouvés sur les positions des représentants indigènes, à partir de la conférence de Bonn en 2008. Comme eux, ils considèrent aujourd’hui les ONGE conservationnistes comme des ennemis. A Hyderabad, en Inde, lors de la réunion de la Convention sur la Biodiversité (CBD) en octobre 2012, Riza Damanik, de l’ONG KIARA, en Indonésie, rappela que 13 pêcheurs avaient été tués par des gardes parce qu’ils ne respectaient pas les réserves. Elles devraient couvrir 20 millions d’hectares en 2020. Un représentant sud-africain désigna la création des parcs comme « la seconde vague de dépossession ‘ après celle de l’apartheid, un apartheid vert. En Amérique centrale, « le coà’t de la conservation est tombé sur les épaules des communautés locales, des pêcheurs côtiers ‘[17] Pour la première fois, l’organisation des pêcheurs artisans indiens, le National Fishworkers Forum, appelle à une journée de protestation, en janvier 2013, pour demander l’arrêt de la création de réserves intégrales parce qu’elles condamnent des milliers de pêcheurs côtiers à la misère. On assiste donc dans les pays du Sud à un mouvement de colère des pêcheurs contre les réserves intégrales imposées, alors qu’ils ont fait la preuve de leur capacité à protéger les ressources et la biodiversité, comme au Brésil avec les Réserves extractives, créées et gérées par les pêcheurs.

En Tanzanie, le processus de dépossession par les conservationnistes (green/blue grabbing) a été bien étudié par Ian Bryceson dans la réserve de Mafia, l’une des plus importantes de l’Océan Indien. Elle concerne 18 000 personnes[18]. La création de la réserve a ouvert la voie à de puissants intérêts privés et gouvernementaux qui contrôlent le tourisme. Les habitants ont les contraintes, et les bénéfices des activités alternatives sont dérisoires à leur égard. En Afrique du Sud, le géographe Sylvain Guyot a montré comment se met en place un front écologique en zone côtière occupé par des « éco-conquérants ‘[19]. Le front écologique sur la côte est créé par trois types d’acteurs : les professionnels de l’écotourisme, les fondations et ONGE, les chercheurs et les universités. Par la suite interviennent les écoconquérants dont les objectifs sont variés et souvent contradictoires : conservation de la nature, extraction minière, tourisme, etc. « Leurs motivations réelles sont souvent masquées par de beaux discours généreux sur la nécessité du développement durable et de la participation des populations locales. ‘[20] Les environnementalistes sont ceux qui ouvrent la voie vers la conquête du front même si parmi eux figurent des tendances opposées, entre ceux qui défendent la justice environnementale et les droits, et ceux qui pratiquent un « racisme environnemental ‘, facteur d’exclusion. Après avoir réalisé une typologie fine des divers types d’écologistes et d’acteurs, Sylvain Guyot conclut : « Les convoiteurs ne sont pas toujours ceux qu’on pense et la menace réside parfois dans le désir de protection. Combien d’écologistes ont médiatisé de superbes espaces de nature aujourd’hui menacés par divers types de pressions ? ‘

Ce qui se déroule, parfois avec violence, dans les pays du Sud se met en place sous nos yeux en Europe. La pression environnementaliste, jouant sur l’état d’urgence et le catastrophisme, ouvre la voie à un affaiblissement de l’occupation de l’espace marin par les pêcheurs et leur mise sous tutelle. Une fois cet obstacle dépassé, le mouvement des enclosures en mer peut se développer ; il reste à se partager l’espace entre les divers intérêts qui piaffent d’impatience : conservationnisme, activités extractives, énergie, tourisme, aquaculture industrielle, etc. Les plus gourmands sont certainement les conservationnistes qui savent jouer de la sensibilité de l’opinion pour imposer leurs desiderata. L’exemple de l’Australie est assez significatif de ce point de vue. Ce pays vient de créer le plus grand réseau de réserves au monde, (2,3 millions de km2) mais déjà des conservationnistes font remarquer que ces réserves évitent de toucher aux possibilités d’exploitation de pétrole et de gaz, et surtout ne remettent pas suffisamment en cause les activités de pêche.[21] Il y a fort à parier qu’on ne touchera guère aux zones de pétrole off-shore, mais qu’on réduira encore les possibilités de pêche. Même constat en Californie, où la création du réseau de réserves marines a été étroitement contrôlée par une représentante des compagnies pétrolières, au grand dam des pêcheurs professionnels, des tribus indiennes et d’écologistes de terrain.

A l’avenir, l’espace dévolu aux pêcheurs, côtiers ou hauturiers, risque donc d’être de plus en plus restreint. Avec les écologistes conservationnistes, les économistes libéraux sont là pour assurer que le bien commun passe par une marginalisation de la pêche. La valeur des services écologiques qu’elle rend est sans rapport à celle qui est générée par le tourisme, les extractions, l’énergie, etc. Les pêcheurs artisans européens ne sont généralement pas « indigènes ‘. Ils ne font que pêcher, souvent au péril de leur vie, sur des zones qu’ils connaissent comme leur poche, pour faire vivre leur famille et nourrir leurs compatriotes, mais ils n’ont aucun droit. Ils en auront de moins en moins, avec des scientifiques, des ONGE et de nombreux élus qui considèrent que les ressources de poissons sont un bien public ou privé mais jamais un bien commun, propriété commune des pêcheurs. Il existe pourtant une base scientifique qui fonde une gestion collective des ressources halieutiques, avec ses droits et ses responsabilités, elle a été validée par un prix Nobel attribué à Elinor Ostrom. Mais, pour ces acteurs, mieux vaut un marché des droits de pêche et des réserves surveillées par des ONGE et des biologistes ; nul besoin des savoirs accumulés par des générations de pêcheurs, ni de leur expérience d’une ressource fluctuante. Tout au plus, peuvent-ils accepter l’image d’Epinal de quelques pêcheurs travaillant à la côte, sur des embarcations de 10 ou 12 m, avec les rares engins « tolérés ‘. Cette vision « minimaliste ‘ de la pêche ne cadre pas avec nos besoins et nos demandes alimentaires, elle ne tient pas compte non plus des conditions d’organisation du secteur et de son intégration dans les territoires maritimes et terrestres.

Ainsi, donc, il y a urgence à créer des droits collectifs pour les pêcheurs, ces droits fondent aussi leurs responsabilités. Ils pourront alors les exercer avec la collaboration des scientifiques et des ONG respectueuses de leurs droits.

Alain Le Sann

Secrétaire du Collectif pêche et Développement

Président du Festival du film « Pêcheurs du Monde ‘, Lorient.

20 janvier 2013

[1] Mac Chapin, A Challenge to Conservationists, in World Watch Magazine, Nov-Déc 2004, voir également, Problematizing Neoliberal Biodiversity Conservation: Displaced and Disobedient Knowledge Washington D.C., American University, Department of Anthropology, May 16-19, 2008. Compte rendu d’une rencontre d’anthropologues dont Mac Chapin. [2] Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, in Science, vol 162, décembre 1968. [3] Garrett Hardin, The Limits of Altruism, an Ecologist View of Survival, Indiana University Press, Bloomington, 1977. Cité par Mark Dowie, in Losing Ground, The MIT Press, Cambridge, MA, 1995, 320p. [4] Tor Benjaminsen, Ian Bryceson, Conservation, green/blue grabbing and accumulation by disposession in Tanzania., The Journal of Peasants Studies, Vol 39, N° 2, avril 2012. [5] Mark Dowie. Conservation Refugees, the Hundred-Year Conflict Between Global Conservation and Native Peoples. The MIT Press, Cambridge, MA, 2009, 340 p. [6] Mark Dowie. op cit, p 18. [7] Colline Serreau. Solutions locales pour un désordre global, Actes Sud, 2010, cité par Yves Lebahy, Cahier N° 3 des Géographes de Bretagne. Regards de Géographes, spécificité de l’analyse géographique, décembre 2012 [8]Cité par Yves Lehahy, Op Cit. [9] Communiqué de presse du 17 janvier 2013. [10] Cité in Mark Dowie, Conservation Refugees, op cit [11] Cité par Mark Dowie, op cit. [12] UICN-WWF, Principles and Guidelines on indigenous and traditional peoples and protected areas, 1996. [13] Mac Chapin. op cit. [14] Helene E. Fox et al, Reexamining the science of marine protected areas: linking knowledge to action, Conservation Letters N°5, 2012 [15] Catherine Aubertin, Etienne Rodary éditeurs, Aires protégées, espaces durables ?, IRD, Marseille, 2008, 260 p. [16] Tor Benjaminsen, Ian Bryceson, op cit. [17] Ramya Rajagoplan, Ecological Sense. Samudra, N° 62, novembre 2012 [18] Tor Benjaminsen, Ian Bryceson, op cit [19] Sylvain Guyot, Fronts écologiques et éco-conquérants : Définitions et typologies.

L’exemple des ONG environnementales en quête de Côte Sauvage (Afrique du Sud), Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, article 471, mis en ligne le 05 octobre 2009 [20] Ibid. [21] Bob Pressey, Australia’s new marine protected areas : why they won’t work, The Conversation, 17 janvier 2013.