La préoccupation écologique, bien avant la lettre, de la pêche méditerranéenne prend sa source dans un contexte précis : des développements historiques régionaux caractérisés notamment par le « modèle portuaire marseillais ‘ et le « modèle touristico-résidentiel niçois ‘. Si les implications environnementales de ces modèles sont différentes, ils ont en commun le fait de procurer des emplois attractifs, alternatifs aux métiers de la « grande pêche ‘, et de développer, par la croissance de population, des marchés locaux pour les apports halieutiques.

C’est ainsi que les Prud’homies qui, à la fin de l’Ancien régime, géraient une petite pêche polyvalente, adaptée à l’exiguïté du plateau continental et à la relative rareté des ressources marines, se sont toujours trouvées d’actualité et ont pu traverser deux révolutions industrielles. Malgré des tentatives pour le remettre en cause et diverses périodes d’industrialisation, ce modèle de gestion collective a « tenu ‘ et s’est, de fait, imposé. Il est vrai que l’après seconde guerre mondiale et l’industrialisation « forcée ‘ des années soixante ont quelque peu bouleversé cette ligne de fond mais sans pour autant en éradiquer la « culture ‘. Les démarches entreprises aujourd’hui par les acteurs de la petite pêche pour préserver et gérer leur territoire s’avèrent d’une grande modernité, mais une « reformalisation ‘ de la pratique prud’homale – comme du métier de pêcheur artisan – apparaît incontournable pour pouvoir s’affirmer, particulièrement dans le rapport à l’environnement.

————————————————–

Bien qu’une attention première soit portée aux rivages varois dans le cadre de cette étude, nous examinons ici dans quel contexte économique s’insère la pêche méditerranéenne française, comment elle se singularise des autres façades maritimes, historiquement et par son évolution, et quelles sont les implications de ce « cadrage ‘ pour la gestion prud’homale.

Bien qu’une attention première soit portée aux rivages varois dans le cadre de cette étude, nous examinons ici dans quel contexte économique s’insère la pêche méditerranéenne française, comment elle se singularise des autres façades maritimes, historiquement et par son évolution, et quelles sont les implications de ce « cadrage ‘ pour la gestion prud’homale.

I. Modes de développement régionaux et incidences environnementales

Selon une évolution commune à la région PACA, et à la région du Languedoc-Roussillon (à partir du milieu des années 70), la population varoise a fortement augmenté puisqu’elle a doublé entre 1962 et 2005 . Le Sud de la France ayant manqué la première et la seconde industrialisation, la cause de cet afflux de population est à rechercher dans une « attractivité touristique ‘ qui s’enracine dans l’histoire, selon deux modes de développement régionaux : le modèle marseillais et le modèle niçois.

– Le modèle marseillais :

Le plus important, de par ses conséquences quantitatives, ce modèle nait de l’évolution d’un port commercial (dans la première moitié du XIX° siècle), associé au commerce mondial, et alimentant une industrie locale, soit le « négoce industrialisant ». La politique coloniale de la France (fin XIX°) relance ce modèle jusqu’à la première guerre mondiale. Ensuite, les politiques protectionnistes (spécialement après la crise de 1929) le vide de sens, en substituant des rentes aux bénéfices jusqu’alors associés au maintien ou à la conquête de marchés mondiaux. Après la seconde guerre mondiale, la substitution de la rente pétrolière à la rente coloniale, et la conception étatique d’une industrialisation non plus liée au marché mais portée par l’industrie lourde (« les industries industrialisantes »), laminent toute dynamique économique locale. Du fait du reflux des colonies et du nombre d’emplois liés administrativement à la quantité de population (santé, éducation), cela n’entraîne pas d’impact majeur sur la population et sa croissance, du moins jusqu’à la libéralisation des marchés. Dès les années 1980, l’absence de dynamique économique locale se fait durement ressentir. Le port demeure inerte bien que les trafics mondiaux explosent. Loin de renouer avec le modèle du « commerce industrialisant » ou de la

« logistique industrialisante », la reconversion de l’économie marseillaise se poursuit sur sa périphérie sans pour autant réussir à pallier l’absence de dynamique économique autonome. Il en résulte un sous-emploi et une concentration spatiale du chômage et de la pauvreté.

Ce modèle, axé historiquement sur le port industriel, immobilise à cette fin une bonne partie du littoral (une trentaine de km) et réussit le tour de force de n’entraîner aucun développement alors même que les trois dernières décennies se caractérisées par une multiplication remarquable des échanges mondiaux. Du fait de la dépendance qui en résulte vis-à -vis de l’Etat ou de collectivités locales concurrentes, dans les conflits d’usage habituels sur le littoral, les nécessités économiques passent au second plan et ce, malgré un fort sous-emploi de la population. Du point de vue environnemental, l’impact de l’industrie portuaire est quelque peu compensé par sa léthargie locale mais les pêcheurs seront confrontés à une incidence forte et durable, sur les écosystèmes littoraux et lagunaires, du développement de la zone Fos-Berre, alors même que cette zone est particulièrement riche et poissonneuse.

– Le modèle niçois

Jusqu’aux années 1960, il ne s’agit que de développer le secteur touristique avec un faible impact sur les autres activités (du fait notamment de la centralisation nationale de l’épargne). A l’opposé du raisonnement économique habituel dans lequel la migration suit l’emploi, l’on observe dans les années 60-70 qu’est attirée une population qui migre avec son emploi. Encore faut-il que cet emploi dépende essentiellement du « capital humain ‘ ou du milieu social, et n’ait pas de contrainte technique liée par exemple à la localisation de matière première. Encore faut-il également qu’il y ait une force attractive d’ordre social, culturel Si les grandes métropoles ont pu augmenter leur attractivité par l’implantation d’équipements culturels, en France l’hyper-centralisation parisienne a entravé une telle stratégie. Par contre les atouts naturels tels que la mer n’ont pas besoin de financements pharaoniques. C’est dans ce contexte que l’ancienne stratégie de tourisme élitiste de la région niçoise inaugure un mode de développement dont on peut juger l’impact, non pas tant au niveau de la croissance de la population mais de sa « qualité » (professions libérales migrant avec leur emploi, formations supérieures)

Dans ce modèle, le souci écologique est – ou devrait être – très présent mais le succès de cette stratégie de développement tend à faire passer la donne environnementale au second plan, au risque de casser la branche qui soutient le modèle. Cependant, la solution est connue : il suffit d’accroître la sélectivité sociale . La tension n’en demeure pas moins entre la fin et les moyens. De par le bétonnage de la bordure littorale, les pêcheurs vont voir leurs zones de pêche se raréfier et bon nombre de frayères disparaître.

– La situation varoise

Face à ces 2 modèles, le Var apparaît dans une situation intermédiaire, au niveau démographique comme au niveau économique. Si le département semble se tourner vers un développement de type niçois, il est aujourd’hui encore « spécialisé ‘ dans une attractivité peu sélective, notamment dans le camping Avec les massifs des Maures et de l’Estérel, et les zones militaires, le bétonnage est moins systématique, mais les pétardements en mer déclenchés par la Marine, ont un impact écologique important et les promoteurs guettent.

II. Singularités de la pêche artisanale méditerranéenne

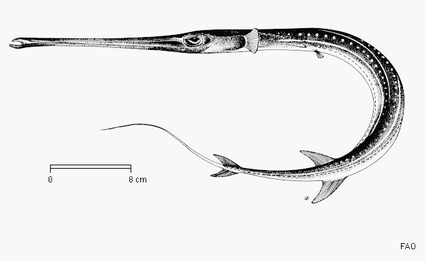

– Un modèle ancien de « petite pêche diversifiée ‘

Une analyse comparative des données statistiques sur longue période révèle qu’à la fin du 19ème siècle » soit bien avant l’industrialisation des pêches françaises – la pêche artisanale méditerranéenne se caractérisait déjà , relativement aux autres façades maritimes, par les signes d’une pêche de proximité : des embarcations plus nombreuses (21% de la flotte nationale), de petite taille (9% des tonnages nationaux) et de faible investissement (6% de la valeur de la flotte). Par contre, la valeur des filets et engins de pêche est nettement surreprésentée (19% de la valeur nationale), conséquence d’une polyvalence qui oblige à multiplier les techniques et instruments ( et les innovations) afin qu’ils soient adaptés au plus près aux concentrations saisonnières des différentes espèces. Ce sont les compétences et les hommes qui importent et qui, du coup, avec 13% de l’emploi national du secteur, paraissent en fort surnombre vis-à -vis de la pêche atlantique : 1 kg de poisson nécessite en Méditerranée 2,6 plus d’hommes. Par contre, les salaires sont relativement plus faibles (10% de la masse salariale nationale). Les apports sont bien valorisés puisqu’à répartition égale des espèces, leur valeur est supérieure en Méditerranée. Les prix de vente sont nettement plus élevés par rapport aux autres façades et ce, pour les espèces de luxe, comme pour les espèces ordinaires.

Cette situation méditerranéenne se conjugue différemment selon les départements, probablement en lien, d’une part, avec l’étendue des marchés locaux, d’autre part, avec la productivité biologique des zones de pêche. L’on remarque que les niveaux de prix vont crescendo de Port-Vendres à Menton et que la diversification des unités de pêche est très grande à l’ouest (Pyrénées orientales et Aude) et à l’est (Var et Alpes Maritimes) du Golfe du Lion. Elle est sensiblement plus importante dans les Bouches du Rhône que dans l’Hérault alors que ces 2 départements affichent des niveaux de prix similaires.

– Une évolution singulière ou « pêcher moins pour vendre mieux ‘

La diffusion d’une pêche industrielle et « productiviste ‘ est bien plus tardive en France qu’en Angleterre. Après avoir augmenté de 60% par rapport au milieu du XIX° siècle, la production nationale semble se stabiliser au niveau atteint en fin de siècle. Ce n’est qu’entre les deux guerres que la production explose, doublant quasiment, avec, au demeurant, la multiplication des bateaux à vapeur. En Méditerranée, à la quasi-stabilité de la production avant la première guerre mondiale succède une rapide augmentation ; puis, à contrario du mouvement national, une certaine rétractation se manifeste, pour finir dans les années 1930 à un niveau seulement supérieur de 30% à celui du début du XX° siècle. Ainsi, avant la première guerre mondiale, la Méditerranée manque, comme peu ou prou la France entière, le train industrialiste. Alors que, la guerre passée, toute la France y monte en se pressant, elle en redescend assez rapidement dès le milieu des années 1920. Les années 1930 signent le retour à ce qui semble être la « normale ‘ sur cet espace.

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que le modèle industriel ou « productiviste ‘, se généralise finalement ou plus exactement peut être imposé ! Un Etat centralisateur et omnipotent issu de la guerre se veut accélérateur d’histoire en systématisant ce modèle, l’expérience ayant en effet largement montré sa productivité quantitative, en France et ailleurs. Cette systématisation nécessite la mise en place d’une structure pyramidale ayant le pouvoir de faire passer le message, les directives et les aides de l’Etat (en l’occurrence, la structure nationale des Comités de pêches) et donc conduit au bouleversement des anciennes structures professionnelles locales, les plus éloignées du modèle industriel, à leur marginalisation ou à leur « folklorisation ‘. De l’application de ce modèle résulte une modernisation des bateaux et des équipements, un développement des grands armements et finalement, par rapport à l’entre-deux guerres, un quasi-doublement de la production à la fin des années 1960. Reconduit dans les années 1980 sous l’autorité européenne, ce modèle s’essouffle. La compétition intra et extra européenne laisse peu de chances à la pêche française (entrée de l’Espagne dans le marché commun, grands armements soviétiques) tandis que les diverses politiques européennes ne parviennent jamais vraiment à préserver la ressource de façon « durable ‘. Le dépassement de la contradiction propre au modèle productiviste » qui pousse les mêmes autorités d’un côté à encourager la croissance de la production (par l’investissement), de l’autre à la décourager pour préserver la ressource et l’environnement (quotas), et, d’un seul mouvement, à faire tanguer les pêcheurs d’espoirs en désespoirs » n’est pas encore réalisé.

La principale « spécificité ‘ méditerranéenne qui ressort de cette analyse sur longue période est le niveau du prix du poisson, plus élevé presque constamment depuis le XIX° siècle. Autrement dit, il existe un marché relativement autonome du marché « national ‘ ou parisien. Ce qui n’est pas spécialement mystérieux puisque cette façade maritime dispose de grands centres urbains (Marseille, Toulon puis Nice), qu’elle est très éloignée du centre privilégié du développement français, et sans trains de marée. Il existe par ailleurs des dynamiques économiques régionales autrement plus prometteuses que les emplois à la pêche (pétrochimie implantée entre les deux guerres autour de l’étang de Berre, paquebots, tourisme etc.). Dans ce contexte, une gestion collective et territorialisée devient non seulement possible mais avisée, dès lors bien sà’r que les prix ne s’imposent pas de l’extérieur et que le marché local lui-même est suffisamment important et organisé . D’autant plus que ce modèle de gestion ne signifie pas forcément un rejet obscurantiste de la modernité « contrairement à l’idée véhiculée par les discours « productivistes ‘ et consorts. Preuve irréfutable : si effectivement la Méditerranée fut très rétive à l’introduction de la vapeur, elle fut très nettement en pointe, au sortir de la première mondiale, dans l’équipement en moteurs, technologie plus adaptée à son modèle de pêche !

III. Quelles implications pour la gestion prud’homale ?

Quelles qu’en soient les causes, la spécificité méditerranéenne ainsi définie a longtemps soutenu et revivifié le modèle de gestion prud’homal, malgré le cours contraire de l’histoire.

Soulignons que :

â–º il s’agissait de groupes professionnels territorialisés, ancrés sur un littoral particulier, par nécessité, soucieux de ce territoire et se soumettant à une éthique et une discipline professionnelles,

â–º faute d’aller pêcher au loin -dans l’impossibilité de le faire ou, peut-être plus exactement ayant la possibilité de ne pas le faire-, ils ont développé une compétence particulière. Se limiter aux fonds proches obligeait à la polyvalence, à une connaissance fine de ces fonds et à l’invention de techniques ad hoc.

De fait, les prud’homies ont développé une politique de la qualité plutôt que de la quantité, la recherche du « bon prix ‘ plutôt que celle des gros débarquements, le souci du renouvellement de la ressource proche, duquel la communauté des pêcheurs était strictement dépendante, plutôt que l’épuisement de fonds lointains qu’on peut à tout moment délaisser pour d’autres, dans l’indifférence et le silence.

On comprend aisément que ce modèle de gestion ait été intellectuellement rejeté dès le tournant du XIX-XX° siècle, au moment où l’introduction de la vapeur et d’autres innovations techniques ouvraient la perspective d’une pêche industrielle généralisée, « productiviste ‘, lointaine et, en fait, ne nécessitant aucune territorialisation, bien au contraire. Dans ce cadre, la « petite pêche » méditerranéenne devenait le contre-exemple idéal : hors de la forme salariale qui s’imposait historiquement alors et de la spécialisation qui en constituait le corollaire, explorant des territoires restreints, fermés de facto à la concurrence, et débarquant des apports dérisoires et variés, soit au total un particularisme jugé incompatible avec les besoins de la « masse ‘ rationalisés par le haut !

La « ruse de l’histoire » chère à Hegel fait qu’aujourd’hui, avec l’épuisement des fonds mais aussi avec la défection tendancielle très large que connaissent les produits de masse, ce mode de gestion de la pêche retrouve sa légitimité perdue même s’il est loin encore d’être pleinement reconnu, y compris intellectuellement, par les institutions françaises et européennes.

En s’interrogeant sur un bon usage possible des compétences accumulées par les prud’homies en matière de gestion du littoral, ces réticences institutionnelles ne doivent pas être négligées, de même qu’il serait illusoire de penser que la « méditerranéité ‘ du pêcheur est une entrée nécessaire et suffisante pour un traitement durable de l’environnement. La pêche industrielle, au cours de l’histoire, n’a pas été absente sur le littoral méditerranéen, spécialement après la seconde guerre mondiale, disons même qu’elle y est toujours présente et parle souvent haut en étant toujours la seule interlocutrice reconnue. A ces deux points de vue, une « reformalisation ‘ de la pratique prud’homale apparaît incontournable, particulièrement dans son rapport à l’environnement

Graphique sur l’évolution des apports de la pêche sur longue période – Source CERS

Premiers résultats d’une étude en cours réalisée avec la coopération de César Centi, CERS Univ. Aix-Marseille II

Bien qu’une attention première soit portée aux rivages varois dans le cadre de cette étude, nous examinons ici dans quel contexte économique s’insère la pêche méditerranéenne française, comment elle se singularise des autres façades maritimes, historiquement et par son évolution, et quelles sont les implications de ce « cadrage ‘ pour la gestion prud’homale.

Bien qu’une attention première soit portée aux rivages varois dans le cadre de cette étude, nous examinons ici dans quel contexte économique s’insère la pêche méditerranéenne française, comment elle se singularise des autres façades maritimes, historiquement et par son évolution, et quelles sont les implications de ce « cadrage ‘ pour la gestion prud’homale.